Los cotilhons an fach manjar plan calças

Les jupons ont fait manger (ont ruiné) bien des pantalons

Il gelait à pierre fendre en cette fin d’année 1879, mais ils étaient tous les deux là, Emile et Paul, fidèles comme des ombres tapissant la devanture du café « L’assommoir millavois » ainsi nommé, sans doute, pour la rudesse de sa gnole décapante.

Ils stationnèrent là, place de la Capelle, qu’on appelait alors place de la Fraternité, le gosier déshydraté, prêt à en découdre à coup de mots.

– Vous ne savez pas la dernière, il paraît que notre maison de tolérance est fermée pour les fêtes.

– Comment ? Et qu’allons-nous devenir ?

Voyant son ami tourmenté, Emile lui dit :

– J’ai peut-être une idée, je connais un établissement que l’on appelle « la taverne du Bagne » où l’on pourra s’encanailler et rencontrer des jolies filles de noces, mais je ne sais si nous pourrions y entrer !

Saisissant de sa main tremblante, sa «blanche » bien poivrée, et trépignant d’impatience, Paul lui lance :

– Dites-moi où c’est ! au lieu de me faire patienter comme le fût d’un canon qu’on souhaite refroidir, allons dans cette maison de réjouissance publique !

Et ils partirent vers un Mandarous enneigé, mais après avoir bravé le froid, il fallait bien se rendre à l’évidence, cette taverne était fermée, et ce soir là, ils ne trouveraient pas leur bonheur. Alors les amis se séparèrent. Et Paul sur le chemin du retour croisa un journaliste qui fit part de son désarroi dans la presse locale : « Hier soir, sur la place du Mandaroux, j’ai rencontré X… grand chasseur de son état et très navré de cette persistance de la neige qui le condamne à l’inaction. X. après quelques doléances me fit remarquer que les demoiselles du soir étaient fort rares depuis le refroidissement de la température. »

Conclusion : La chasse est interdite en temps de neige. (Les belles de nuit, Messager de Millau, 27 décembre 1879)

Cette Taverne du Bagne se présentait sous la forme d’une auberge, c’était en réalité un établissement interlope concurrençant directement la Maison close « officielle » de l’époque, celle de la rue Montplaisir. D’après Roger Béteille : « Cette maison de Tolérance en 1885 emploie quatre ou cinq filles, auxquelles le racolage de rue adjoint une vingtaine de non-inscrites. Parmi elles, une originaire de Réquista, une autre « appartenant à une famille très honorable » de la campagne, qui a quitté son mari » (Eros en Rouergue, p.171, 2003).

On y rencontrait aussi des bonnes « légères » ou « consentantes », qu’un petit « cadeau » n’offusquait pas.

La chasse aux filles de mauvaise vie

C’est véritablement au début du XIXe siècle que l’on évoque à Millau, le problème lié aux filles de petites vertus. Certaines voulaient quitter le monde rural et un mari qui les avaient déçus, parce qu’il portait plus d’amour à sa terre que sur le monde charnel.

Ces femmes se moquant de leur mari disaient : « Es del boès que fan las flaütas » : il est du bois dont on fait les flûtes : il est inconséquent ou inconstant, ou encore « Je n’ai pas pris un bon bélier ». Ces mêmes femmes voulaient surtout échapper à ce monde rural dans lequel elles s’épuiseraient et où elles verraient leurs corps se déformer par des besognes harassantes.

Comme disait l’historien Amans Alexis Monteil (1769-1850) : « Le hâle, la sueur et le travail altèrent leurs traits et leurs formes. Avant dix-huit ans, les filles y ont la peau tannée, le sein pendant, les mains calleuses et la taille voûtée. » (Description du département de l’Aveyron, 1802)

Les citadines, du moins celles appartenant aux classes aisées, paraissaient moins marquées par la dureté de l’existence et accordaient plus d’attention à leur élégance.

C’est ainsi que ses « plantes vénéneuses » telles que les définit un père d’une honorable famille au préfet dans un courrier adressé le 29 mai 1811, prirent des chambres en ville, reçurent et pratiquèrent l’amour tarifé. Devenues « filles publiques » de par leurs mœurs dissolues, elles furent vite connues dans le milieu millavois.

Le Maire de Millau Claude de Bourzes expulse systématiquement toutes ces filles de mauvaise vie.

Comme nous le rappelle Gabriel Creyssels : « En octobre 1816, il avise le maire de Séverac-le-Château qu’il fait reconduire sur sa commune l’administrée Jeanne L… qui s’adonne à Millau à la débauche, au libertinage et trouble la paix d’une famille. En février 1818, la gendarmerie ramène à Fontaneilles (commune de Rivière sur Tarn) la fille Jeanne B…dont les mauvaises mœurs et l’inconduite portent atteinte à la tranquillité publique. Un mois après, c’est au tour de Rosalie T… de Meyrueis : elle reçoit chez elle, à Millau, dans l’appartement loué au marchand Dupuy, des jeunes gens et même des pères de famille ce qui perturbe gravement la paix des ménages.

Octobre 1819 : le maire est outré. Il fait part de son indignation au sous-préfet : « Beaucoup de filles de mauvaise vie étrangères à cette commune, écrit-il, se sont établies dans cette ville sans autorisation. Elles s’y livrent à un libertinage scandaleux, troublant la paix des familles. Je n’ai pas les moyens de réprimer cette licence effrénée qui ne peut être tolérée ». Le Maire demande au sous-préfet de transmettre sa protestation au préfet et le prie d’intervenir auprès du magistrat pour l’autoriser à expulser les filles publiques de sa ville » (Archives Municipales Millau, D 82, Les filles déchues, 2002).

La maison de la rue Montplaisir

Au milieu du XIXe siècle et durant des décennies, il n’existait qu’un établissement à Millau officiel lié à la prostitution, situé Rue Montplaisir, une rue bien nommée (autrefois rue Paradis), et ce lieu fut connu pour s’appeler tour à tour : Maison publique (1821), maison de prostitution (1824), maison de passe (1829), maison de tolérance (1840), maison close (1899).

Elle fut sans doute officiellement « inaugurée » en 1869 suite à un courrier d’un commissaire de Millau au sous-préfet : « L’expérience prouve chaque jour le danger de la prostitution clandestine relativement à la morale et à la santé publique. Le sous-préfet a engagé l’autorité municipale à accepter une maison de filles afin de les soumettre à une surveillance de tous les instants et de pouvoir agir en temps opportun lorsqu’il s’agit notamment de découvrir le mal vénérien » (D’après G.Creyssels).

Dans la campagne, la traînée est appelée « rebalada », en ville femmes galantes, filles de joie ou horizontales, filles de noce ou putains.

En 1859, Millau comptait six prostituées déclarées pour 13.663 habitants. Tandis que Rodez possédait deux maisons de tolérance, dont une appelée « La Tour de Nesle », Millau n’en avait qu’une officieuse.

Toujours d’après G. Creyssels : « Les douze filles publiques de l’an 1866 fichées par le commissaire de police ont un âge compris entre 15 et 38 ans. Une seule est originaire de Millau. Les autres viennent des villages voisins : Sévérac, Roquetaillade, La Malène, Verrières, Mostuéjouls, Rebourguil, mais aussi de Toulouse. 1 est veuve, 3 sont séparées de leur mari, 2 sont orphelines. »

En 1869, quand la maison de la rue Montplaisir était active, on comptait 27 prostituées, dont vingt agissant clandestinement.

A une centaine de mètres du couvent des Clarisses, une porte cloutée et hors d’âge fait office de dernier témoignage de ce temps révolu. Seule maison de la rue à avoir jadis une façade vierge de fenêtres donnant sur la rue, ses fenêtres ne s’ouvraient que derrière sur la voie ferrée faisant face à une vigne. L’époque n’était pas encore à l’exhibitionnisme.

A tout moment cet édifice prostitutionnel a révélé sa fragilité. La cohabitation de proximité n’est pas toujours supportable. La conscience outrée refuse le spectacle de la dépravation.

Comme le rappelle Gabriel Creyssels : « Dans la cité, il incombe à l’autorité municipale d’apprécier la demande d’ouverture d’une maison de tolérance. Un tel établissement étant seulement toléré par la loi, l’administration municipale conserve le droit comme le devoir de mettre à son existence toutes les conditions et restrictions qu’elle juge convenables selon les lieux et les circonstances. Le préfet, dans son arrêté du 16 mai 1858, rappelle la prééminence de la décision de l’autorité municipale et dicte sa volonté en matière d’implantation de la maison de tolérance : elle ne peut être admise dans le voisinage des églises, des couvents, des séminaires, des casernes, des écoles, pensionnats et autres maisons d’éducation. Le lieu de perdition est tenu à l’écart des bâtiments qui abritent les forces vives de la moralité nationale : la caserne, l’école, l’église. Les populations qui les fréquentent ne peuvent côtoyer que les dépravées » (Les filles déchues, 2002)

En mai 1871, Jules Ruffel, cordonnier d’Albi propose d’ouvrir une nouvelle maison de tolérance à Millau dont il assure, qu’elle sera « tenue dans de bonnes conditions pour la tranquillité publique ». Mais on lui répond que la Maison de Tolérance de la rue Montplaisir est suffisante, même si le commissaire en charge du rapport considère qu’il y a à Millau une dizaine de rouleuses qui, tous les soirs, raccrochent sur la voie publique et qui probablement sont atteintes de mauvaises maladies.

Jean Deban, tenancier de la maison de Tolérance de Montplaisir bien entendu s’oppose à son tour et en 1875 mentionne que « deux maisons sont impossible dans Millau vu la population peu nombreuse et le manque absolu de troupes ».

L’Aveyron reste cependant un département où la prostitution est faible. Une statistique policière de 1878 indique qu’il ne compte qu’une centaine de filles publiques, parmi les 16.239 enregistrées en France. Aux 17 femmes logées en maison close, il convient d’ajouter 85 à 90 vendeuses de charmes « libres », connues des autorités, et sans doute une cinquantaine de clandestines.

Quand la maison de la rue Montplaisir tournait à plein régime, et que la demande dépassait l’offre, le quartier fut agité nuitamment par divers tumultes. Disputes et rixes forcent les habitants des maisons voisines à rester chez eux à l’abri des coups de pierres ou de bâtons.

Agression en 1891. « Mardi soir (8 septembre), entre 5 et 6 heures, une honorable personne de notre ville se rendait à la Mère-de-Dieu en passant par la rue Montplaisir. Tout à coup deux individus qui conduisaient une charrette, la bousculent et après l’avoir bâillonnée, malgré ses cris épouvantés, la font pénétrer de force dans la maison de tolérance. Le personnel arrive au moment où ces audacieux coquins prenaient la fuite.

La victime, revenue chez elle, très abattue, a déclaré ne pas connaître ses assaillants.

Le principal auteur de cette brutale agression est, paraît-il, un sieur Jonquet, portefaix, ancien domestique dudit établissement. La police s’est transportée à son domicile, mais l’oiseau s’était envolé. On le cherche activement » (Journal de l’Aveyron, 14 septembre 1891).

Le nommé Henri Jonquet fut jugé le 8 octobre, à la requête du procureur de la République pour voie de fait et d’ivresse.

Le proxénète est intimement lié à un métier de débauche publique. Il est souvent défini par les Millavois comme un être immoral, dont la maison est l’asile de filles de débauche et de mauvaise vie.

« A la suite d’un procès, pour excitation de mineurs à la débauche, qui avait attiré beaucoup de monde, le nommé Emmanuel Galiante, directeur des maisons de tolérance de Millau et de Rodez a été condamné à 200 francs d’amende, une de ses employées à 50 francs, sa femme a été relaxée » (Journal de l’Aveyron, 21 juin 1887)

« Grande foule avant-hier à l’audience correctionnelle de Millau pour les débats d’une affaire croustillante dans laquelle étaient impliqués une fille publique et son souteneur, nommé Chevalier. Celui-ci a été condamné à 6 jours de prison et la fille Clairet à 5 francs d’amende » (Journal de l’Aveyron, 22 novembre 1890).

On sait que durant la construction de l’église du Sacré Cœur, on vit à Millau sur des panneaux, des affiches montrant des femmes nues, des dessins jugés « obscènes » par l’église et la municipalité qui les fit retirer aussitôt. Mais la Municipalité de Millau doit se résoudre à ouvrir d’autres maisons closes, vu que la population millavoise ne cesse de s’accroître.

En 1885, alors que la prostitution se développe de manière effrénée, un rapport de la sous-préfecture de Millau explique l’utilité du lupanar de la cité du gant, « indispensable » si l’on veut éviter la dissémination des filles de joie.

Roger Béteille nous apprend que « la prostitution des mineures constitue un sujet permanent de préoccupation pour les défenseurs de l’ordre familial. Ainsi, à Millau, vers 1900, huit adolescentes sont notoirement connues pour monnayer leur beauté, plus ou moins contrôlées par un souteneur, mais exerçant leur activité à la sauvette. Il convient cependant de rappeler que la majorité légale de l’époque se situe à 21 ans et que, de ce fait, des filles déjà adultes sont qualifiées de mineures par l’administration. » (Eros en Rouergue, p.166, 2003)

Arrêté de 1859 et maladies vénériennes

Beaucoup de femmes échappaient à la surveillance de la police, du moins celles qui se livraient à la prostitution clandestine.

Certains commissaires, après enquête s’aperçurent que dans ces lupanars clandestins l’une d’elles « vit de la générosité des amateurs, trouble le repos des voisins toutes les nuits et donne ainsi le goût du vice aux jeunes filles » ou encore relate « qu’une fille est maintenant trop avancée dans la débauche pour qu’elle revienne à une conduite régulière. »

La police ne pouvant intervenir que si les personnes se livrent ouvertement à la prostitution, il ne pouvaient arrêter que celles qui occasionneraient des désordres ou seraient atteintes de maladies de nature à affecter la santé publique.

Cependant les maladies vénériennes, notamment la syphilis se développait aussi bien chez les femmes isolées que chez celles qui exerçaient ostensiblement leur métier. Mais cette maladie était forcément plus répandue dans le milieu clandestin où il n’y avait aucune surveillance médicale.

En 1851, l’Aveyron compte officiellement 51 prostituées (Archives départementales, 6M63), en 1856, Millau en compte 12 (A.D. 6M71).

En avril 1859, comme nous le mentionne Gabriel Creyssels : « Le ministre de l’Intérieur rappelle au préfet qu’il lui appartient de veiller à ce que la police ne s’écarte pas de sa mission et ne confonde pas la « démoralisation privée » avec de la prostitution publique. Il lui conseille de renvoyer dans leur foyer d’origine les filles mineures qui n’appartiendraient pas à la localité de résidence. Il l’engage à établir des dispensaires. »

C’est ainsi que dans la foulée, Millau ouvre un dispensaire, dans les dépendances de l’hospice.

La commission administrative de l’hospice de Millau mentionne, dans sa délibération du 25 février 1859 qu’elle est d’avis de laisser s’établir le dispensaire dans ses bâtiments au rez-de-chaussée et à l’ouest de l’hospice.

Les filles sont visitées dans des salles spéciales par des médecins nommés par le préfet et payés par la commune. Elles sont soumises à une visite hebdomadaire. S’il advient qu’elle soit malade, au-delà de son admission dans l’hospice, c’est surtout sa moralité qui sera exposée, autant que celle de l’homme qu’elle aura contaminé.

Combien de maris, de pères de famille sont passés ainsi pour des débauchés ? Des couples se déchirent ainsi, quand la femme outrée apprend que son homme s’est abaissé à prendre une partenaire monnayable. Les exemples d’infidélités font surface à chaque coin de page des journaux de l’époque et les vengeances des femmes trompées sont terribles, en voici quelques exemples :

« Aventure drolatique. Mercredi (20 avril 1887), le boulevard de l’Ayrolle a été témoin d’une scène de pugilat comico-tragique qui paraissait intéresser vivement une nombreuse foule de spectateurs.

Il était près de six heures du soir. D’une maison située non loin du château sortent un homme et deux femmes s’invectivant à qui mieux mieux. Ils tenaient tous les trois une couette, se la disputaient, la tiraient en divers sens, s’y cramponnaient avec acharnement et ne pouvaient réussir aucun à s’en rendre maître. Après avoir échangé maintes bordées d’injures de toute qualité, l’homme soufflette une des femmes, celle-ci riposte ; sa compagne, venant à son secours, s’arme d’un bâton et en frappe l’agresseur.

La bataille s’envenime, les chignons flottent au vent, les habits se déchirent, les coups pleuvent dans tous les sens, et, enfin, les femmes restent maîtresses du champ de bataille en même temps que de la fameuse couette, cause de toute cette scène, pour des motifs que nous laisserons le soin à nos lecteurs de deviner, et le malheureux tout courbaturé et perdant ses culottes, se retire au milieu des rires bruyants de la galerie. » (Journal de l’Aveyron, 26 avril 1887)

« Touchant ! Nous annoncions dernièrement qu’une jeune fille, Marthe Aladel, avait gravement vitriolé son amant, le coiffeur Maurice Amalric, qui après l’avoir rendu mère refusait de l’épouser. Il paraît que Marthe Aladel avait pris le bon moyen pour en venir à ses fins. Le vitriol qui brûla les yeux d’Amalric attendrit du même coup son cœur à ce point qu’en présence du juge d’instruction il jura de suite de prendre Marthe pour légitime épouse. Et il s’est exécuté quelques jours plus tard. Amalric et Marthe sont partis pour Béziers. Une ordonnance de non-lieu a été rendue en faveur de la vitrioleuse. » (Journal de l’Aveyron, 6 août 1891)

« Un jour du printemps 1897, à Millau, la dénommée Julienne C. se présente au commissariat en déclarant qu’elle vient de tuer son concubin, fabricant d’eau de menthe, d’un coup de bouteille cassée. Les agents trouvent l’individu sanguinolent, mais à nouveau sur pied. Il est si peu mort, que, furieux, il se jette sur sa compagne et lui administre une sévère correction. Maîtrisé, il sera poursuivi pour coups et blessures. » (R. Beteille, Eros en Rouergue, p.140, 2003)

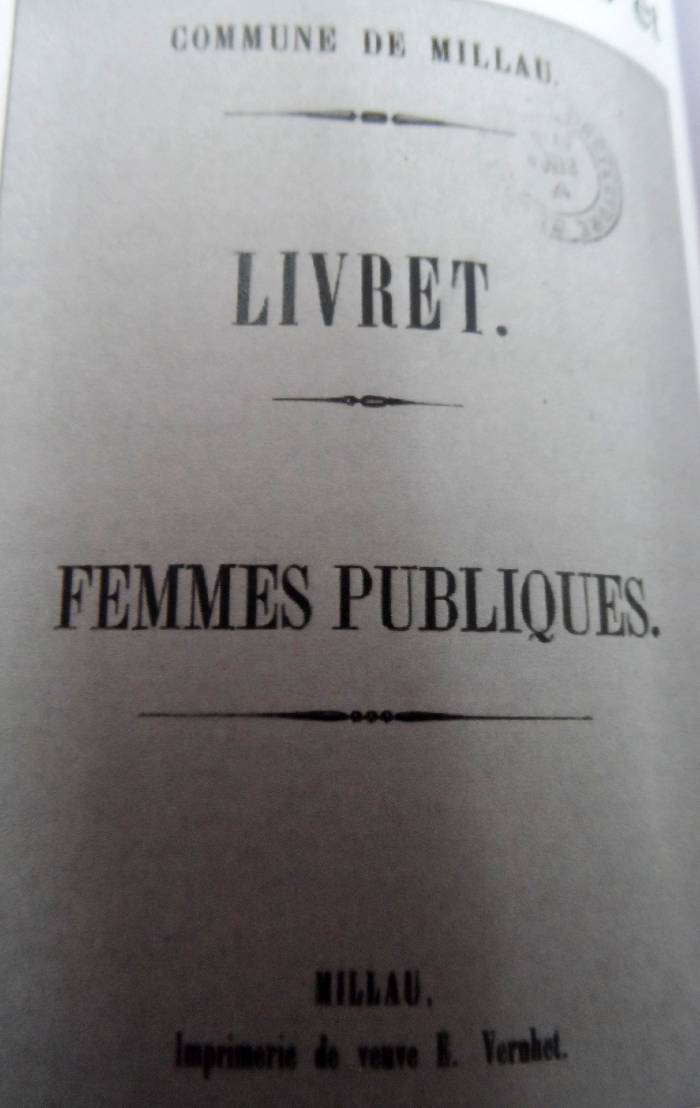

Un arrêté municipal qui règlement la police des mœurs voit le jour le 24 août 1859. Il reflète la volonté que met la ville de Millau à faire un suivi et une surveillance médicale stricte des filles de joie. Chacune de ses filles détient un livret sur lequel le médecin note régulièrement le bilan de chacune des visites hebdomadaires qu’elle doit subir au dispensaire. Si elle n’y présente pas, elle part directement sous les verrous pour vérification de son état de santé. Si elle a contracté la maladie vénérienne, elle est aussitôt conduite à la salle réservée aux malades syphilitiques. Ce sont les maîtres de maison qui sont tenus de payer ces visites de santé.

Mais il est bien vague. Ainsi, le 12 août 1916, accusé de complaisance, à l’égard de la prostitution par le médecin en charge de la santé publique, le commissaire de police de Millau écrit : « L’arrêté municipal qui réglemente la police des mœurs… est très rudimentaire et très insuffisant en ce qui concerne les filles ou femmes isolées ayant chambre en ville. Il est absolument muet sur les maisons publiques pour lesquelles aucune réglementation n’existe, ce qui permet à tous les débits de boissons interlopes de devenir des lupanars clandestins. Une réglementation sérieuse de la prostitution s’impose à Millau. »

Les doléances du fonctionnaire seront bientôt entendues : le maire prend un arrêté le 16 novembre de la même année afin « d’enrayer, tout au moins diminuer le nombre de prostituées ».

Les maladies vénériennes se répandent comme une traînée de poudre dans la ville de Millau. Le 12 juin 1916, comme nous le rappelle Cédric Cadaux : « accusé à demi-mot d’insouciance pour ne pas dire de complaisance à l’égard de la prostitution par le médecin en charge de la santé publique, le commissaire de police de Millau écrit : « L’arrêté municipal qui règle la police des mœurs date du 24 septembre 1859 : il est très rudimentaire et très insuffisant en ce qui concerne les filles ou femmes isolées ayant chambre en ville. Il est absolument muet sur les maisons publiques pour lesquelles aucune réglementation n’existe, ce qui permet à tous les débits de boissons interlopes de devenir des lupanars clandestins. Une réglementation sérieuse de la prostitution s’impose à Millau. »

Les doléances du fonctionnaire seront bientôt entendues : le maire prend un arrêté le 16 novembre de la même année afin « d’enrayer, tout au moins diminuer le nombre de prostituées. » (D’après Les Tapis-Francs, des Millavois parlent aux Millavois, tome IV)

Trois maisons closes bien actives avant la Seconde Guerre mondiale

Avant la Seconde Guerre mondiale, au-delà de celle de la Rue Montplaisir, les seules « Maisons de Tolérance » déclarées étaient « Le Prolétariat », sise au 23 bis boulevard de la Capelle, à l’angle de la rue du champ du prieur, « la brasserie de L’étoile » au numéro 60 de la rue Basse. Cette dernière était considérée comme un « lieu de délices » et joignait un certain souci gastronomique aux ébats tarifés.

Dans ces établissements on jouait du piano-bastringue et on pouvait visionner des films pornographiques tout en sirotant un verre. A cette époque, les maisons de tolérance avaient pignon sur rue dans les artères du centre-ville. Si ces maisons pouvaient parler, elles vous diraient la détresse, la misère et la déchéance des filles de petites vertus.

Au numéro 34 de la rue de la Capelle, comme nous le rappelle Cédric Cadaux : « il y avait un petit troquet à l’enseigne de « l’Olivette », dont les propriétaires étaient originaires de Sète. Ce débit de boissons attira vite l’attention du nouveau commissaire de police de la ville, en poste depuis le 11 mars 1938, écoutons-le : « A mon arrivée le 11 mars 1938, un lieu de débauche clandestine existait à Millau depuis quelques années. C’était le débit de « l’Olivette » situé rue de la Capelle et des personnes de tous âges t avaient contracté des maladies vénériennes. Il était de notoriété publique que ce cabaret louche offrait un asile à la prostitution et cependant il n’avait encore était l’objet d’aucune poursuite ; c’est sans doute qu’il était jugé difficile et délicat d’interdire là ce qui était autorisé officiellement ailleurs. »

Dix jours après sa nomination, il arrête la nommée Alexandrine B., âgée de 24 ans. Après un long interrogatoire, et d’interminables questions, la pauvre fille reconnaît être employée par les propriétaires de l’Olivette qui n’était autre qu’un faux ménage (ainsi désigné dans les rapports de police pour vivre maritalement), et s’être livrée à la prostitution clandestine « en excitant ou favorisant la débauche pour satisfaire les passions d’autrui. »

Dans cette maison clandestine, les propriétaires avaient fixé le tarif des passes à 20 francs, sans préjudice d’une provision de 10 francs, versée par « l’employée ». Un témoin déclara, avoir contracté une maladie vénérienne, à la suite d’un rapport sexuel qu’il avait eu avec une femme de cette maison clandestine. Bien entendu, la justice ordonna la fermeture de ce lupanar clandestin. » (D’après Les Tapis-Francs, des Millavois parlent aux Millavois, tome IV)

La veuve qui clôt

A Millau comme ailleurs, les maisons closes ont été fermées en avril 1946 sous l’impulsion de Marthe Richard (1889-1982), elle-même, ancienne prostituée. Devenue conseillère municipale parisienne, elle fera adopter la loi qui porte son nom. Au total, 1400 établissements disparaîtront. Les journalistes la baptisèrent alors « la veuve qui clôt » en référence au champagne « Veuve clicquot ». Quatre ans, plus tard, Marthe Richard montera sur les planches d’un théâtre parisien pour tenir le rôle d’une… maquerelle.

Marc Parguel